La ménagère, tout un art… de la table

La ménagère désigne une série de couverts présentant la même apparence et des motifs décoratifs similaires. Les couverts sont rangés et conservés dans un coffret le plus souvent capitonné.

L’objet apparaît au milieu du XIXe siècle en plein romantisme et de façon concomitante au service à la Russe. L’introduction de la ménagère correspond à la disparition du service à la Française qui confiait au chef de famille un rôle prépondérant, le chargeant de découper, préparer et distribuer les morceaux. Chaque convive apportait en général sa paire de couverts : fourchette/couteau.

En libérant l’hôte de cette obligation et en la confiant à un personnel professionnel, le service à la Russe renforce et normalise le rite et le rend moins personnel.

La ménagère est désormais une pièce importante du ménage bourgeois ou aristocratique renfermant les mêmes couverts destinés à tous les convives sans exception. Elle est conçue pour pouvoir être transportée en voyage. Les pièces sont généralement en argent, chacune d’entre elles ayant sa place, la ménagère permet de contrôler le contenu du coffret après chaque réception (Grande, elle peut prendre l’apparence d’un meuble)

Peu à peu, le métal argenté va remplacer l ‘argent massif. Au départ le coffret ne comprend pas le couteau, car il n’est pas fabriqué par un orfèvre – sa lame est en acier forgé- de plus il s’agit d’un objet dit personnel.

24 jeux de couverts… et bien plus

Puis la notion de ménage s’élargit comme la ménagère qui renferme désormais des séries de six, ou douze ou éventuellement vingt-quatre jeux de couverts, (pour les hôtels particuliers, les châteaux, les ambassades, elle peut compter jusqu’ à 60 voire 120 couverts.

Elle accueille ainsi un ensemble de couverts comprenant une grande fourchette à quatre dents, une grande cuillère, d

ite à soupe ou à potage, une petite cuillère, dite à café ou à dessert, enfin un grand couteau à bout arrondi auxquels s’ajoutent éventuellement un service à entremets, des couverts à poisson ou les instruments/accessoires (une grande cuillère à soupe, une grande fourchette de table, une louche, une paire de couverts à salade ou encore une pelle à tarte …)

Jadis, apanage de grands orfèvres et des grandes familles, la fabrication de la ménagère se démocratise. Pendant les trente glorieuses, elle devient le cadeau de mariage à glisser dans les listes de la plupart des familles de l’hexagone.

Soucieux de relancer la tradition et clin d’œil patrimonial, Forge de Laguiole propose aujourd’hui sa propre collection de ménagères Laguiole 24 pièces dans de beaux coffrets en chêne blond ou brun d’Aubrac.

Une belle table, cela n’a pas d’âge !

On l’accusa de tout, à tort ou à raison, de vouloir mettre les français dans des clapiers, de construire l’invivable, d’avoir pour projet de détruire Paris (Plan Voisin en 1925), d’avoir cultivé des amitiés peu recommandables. Avant toute chose Le Corbusier fut un formidable homme-orchestre, architecte et maître d’œuvre à l’imagination foisonnante et à la pensée rigoureuse. Né en suisse, Charles-Édouard Jeanneret-Gris suit une formation d’horloger avant que sa mauvaise vue ne le pousse à se diriger vers la peinture. Il prend alors des cours de dessin à l’école Charles L’Eplattenier qui le dirige vers l’architecture. Toute sa vie, Le Corbusier conservera un lien avec l’Art et l’habitude de peindre et de dessiner. C’est d’ailleurs à l’occasion de la création de la revue « L’Esprit Nouveau » en 1920 avec le peintre Amédée Ozenfant qu’il prend le nom de l’un de ses ancêtres, Le Corbusier. Mais c’est comme architecte qu’il s’illustre. Début des années vingt, il a déjà construit (« Maison Blanche », « la villa Turque ») et dirige avec son cousin Pierre Jeanneret, architecte et designer, l’atelier qu’ils viennent de monter.

On l’accusa de tout, à tort ou à raison, de vouloir mettre les français dans des clapiers, de construire l’invivable, d’avoir pour projet de détruire Paris (Plan Voisin en 1925), d’avoir cultivé des amitiés peu recommandables. Avant toute chose Le Corbusier fut un formidable homme-orchestre, architecte et maître d’œuvre à l’imagination foisonnante et à la pensée rigoureuse. Né en suisse, Charles-Édouard Jeanneret-Gris suit une formation d’horloger avant que sa mauvaise vue ne le pousse à se diriger vers la peinture. Il prend alors des cours de dessin à l’école Charles L’Eplattenier qui le dirige vers l’architecture. Toute sa vie, Le Corbusier conservera un lien avec l’Art et l’habitude de peindre et de dessiner. C’est d’ailleurs à l’occasion de la création de la revue « L’Esprit Nouveau » en 1920 avec le peintre Amédée Ozenfant qu’il prend le nom de l’un de ses ancêtres, Le Corbusier. Mais c’est comme architecte qu’il s’illustre. Début des années vingt, il a déjà construit (« Maison Blanche », « la villa Turque ») et dirige avec son cousin Pierre Jeanneret, architecte et designer, l’atelier qu’ils viennent de monter.

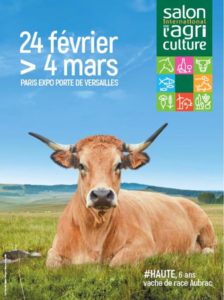

Des yeux de biches bien maquillés, on dit charbonneux, les cornes en lyre blondes ou brunes dont sont faits nos plus beaux manches, une jolie robe de couleur froment ; « Haute », la splendide vache égérie du Salon de l’Agriculture n’en finit pas de faire le buzz. Elle est la séduisante porte -parole de cette race Aubrac qui a failli disparaître et que l’acharnement de quelques passionnés (notamment André Valadier et la coopérative Jeune Montagne – voir notre post A Aubrac) a sauvé. Elle est également la fierté de son propriétaire Thibaut Dijols, le jeune et dynamique éleveur à la tête d’un troupeau de 130 vaches dans le village de Curières situé à mi-chemin entre Laguiole et Condom d’Aubrac. Affichant 1,35 au garrot et 7 quintaux tout pesé, « Haute » est une belle demoiselle de six ans qui n’en est plus une. Depuis trois ans, la vache assure la pérennité de la race. Et pour cause, n’est-elle pas la fille de Venise et de Bijou, taureau Aubrac ayant fini 2e du Concours Général Agricole en 2010 !

Des yeux de biches bien maquillés, on dit charbonneux, les cornes en lyre blondes ou brunes dont sont faits nos plus beaux manches, une jolie robe de couleur froment ; « Haute », la splendide vache égérie du Salon de l’Agriculture n’en finit pas de faire le buzz. Elle est la séduisante porte -parole de cette race Aubrac qui a failli disparaître et que l’acharnement de quelques passionnés (notamment André Valadier et la coopérative Jeune Montagne – voir notre post A Aubrac) a sauvé. Elle est également la fierté de son propriétaire Thibaut Dijols, le jeune et dynamique éleveur à la tête d’un troupeau de 130 vaches dans le village de Curières situé à mi-chemin entre Laguiole et Condom d’Aubrac. Affichant 1,35 au garrot et 7 quintaux tout pesé, « Haute » est une belle demoiselle de six ans qui n’en est plus une. Depuis trois ans, la vache assure la pérennité de la race. Et pour cause, n’est-elle pas la fille de Venise et de Bijou, taureau Aubrac ayant fini 2e du Concours Général Agricole en 2010 !